4月:桜

4月:桜

― 透かして見れば、思わず拡がる影絵の世界 ―

皆様にとって今年の桜は如何でしたでしょうか。津市では今年、2月は比較的暖かかったのですが、3月に入って寒い日が多くなり、下旬になっても気温はあまり上がらず、桜の開花は例年より8日も遅い3月30日でした。桜は、真冬にぐんと冷えて休眠打破が起こり、3月に暖かくなることで一気に開花するといわれますが、今年は真逆の天候となりました。ところが開花するや否や急速に花が開き4日後の4月2日には満開となりました。しかしその後も寒い日が続いたりして、春爛漫の満開の桜を楽しむという日が少なく、結局私にとって、今年の桜は何時の間にか終わったというような感じがします。

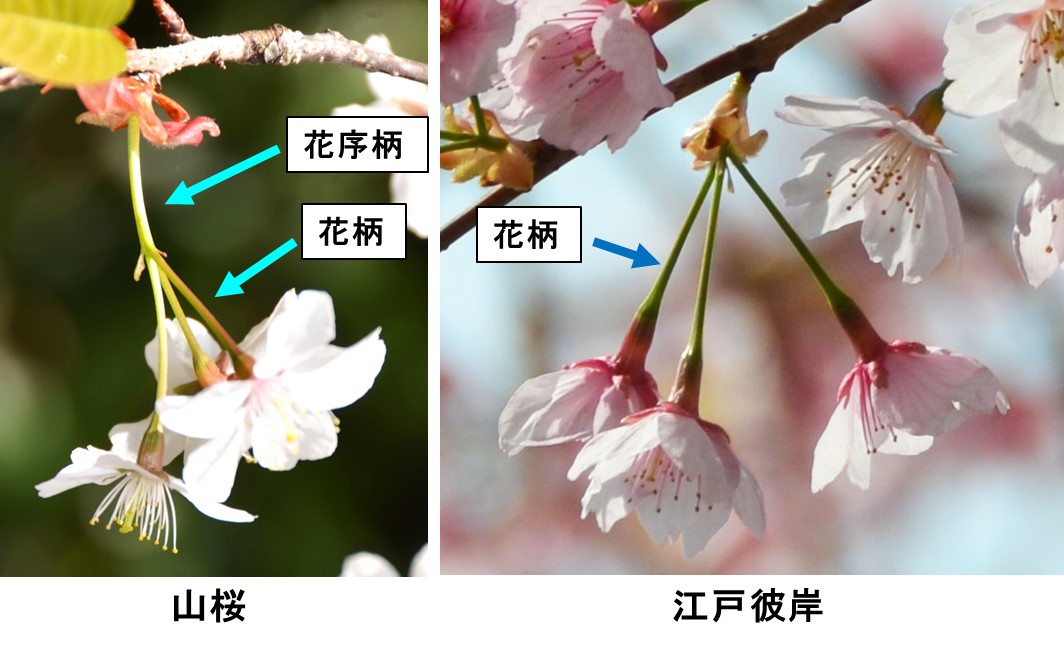

それはともかく、通常私たちは満開の桜を、外から眺めます。青空の下、麗らかな春の陽を浴び、こんもりと薄桃色に咲き揃う満開の桜は、私たち日本人にとって春の原風景と言えるのではないでしょうか。私たちを癒してくれる桜のその姿は、外から、すなわち表から眺めたものです。ところが桜の幹の下まで足を運び、満開の枝を見上げますと、透光により明と暗が複雑に交錯して、影絵のような不思議な像になります。いわば満開の桜を裏から眺めるようなもので、美しい表の姿を愛でる本来の花見からすれば邪道かも知れませんが、今回敢えて山桜、染井吉野、江戸彼岸の桜の満開の枝を裏から眺め、その違いを比較しました。

|

山桜では、花が咲く時に赤っぽい若葉も一緒に芽吹きます。裏から透かして見た時、赤っぽい若葉が美しい効果をもたらします。

|

|

上と下の写真は、 冒頭の写真と同じく、満開の山桜の樹の枝を下から見上げて撮影したものです。光と影の交錯する桜の花々の所々に、赤い若葉が、透けた陽の光を受けて、飴色の宝石のように輝きます。これが裏の表情です。

そこで今回の話は影絵です。私たちが小学生の頃、学校から帰りますと、晩ご飯を待つまでの間、NHKテレビでは子供向けの番組が放映されており、「チロリン村とくるみの木」や「ひょっこりひょうたん島」などの人形劇をよく見ました。影絵劇がよく放映されたのはその少し前の1950年代で、劇団「かかし座」による「家なき子」なども上映されました。また私たちに馴染みの深かったNHK「みんなの歌」では、新曲の歌詞を紹介する画面の背景には、藤城誠治氏の描かれた影絵がしばしば登場しました。私たちの世代は、小さい頃から影絵に親しみながら育って来ました。

影絵の歴史

紀元前200年頃、中国の漢時代に、動物の皮で作った人形劇で始まったと言われています。13世紀には、東南アジアからインド、さらにトルコまで拡がり、それぞれの国で独自に発展していきました。日本では江戸時代に始まったようで、当時の文献に、写し絵という影絵文化のあったことが記されています。また庶民の間では、指や手で動物などの姿を模し、それを障子などへ投影する指影絵や手影絵が行われ、影絵を利用した走馬灯も流行しました。影絵劇が行われるようになったのは、明治時代に入ってからとのことです。

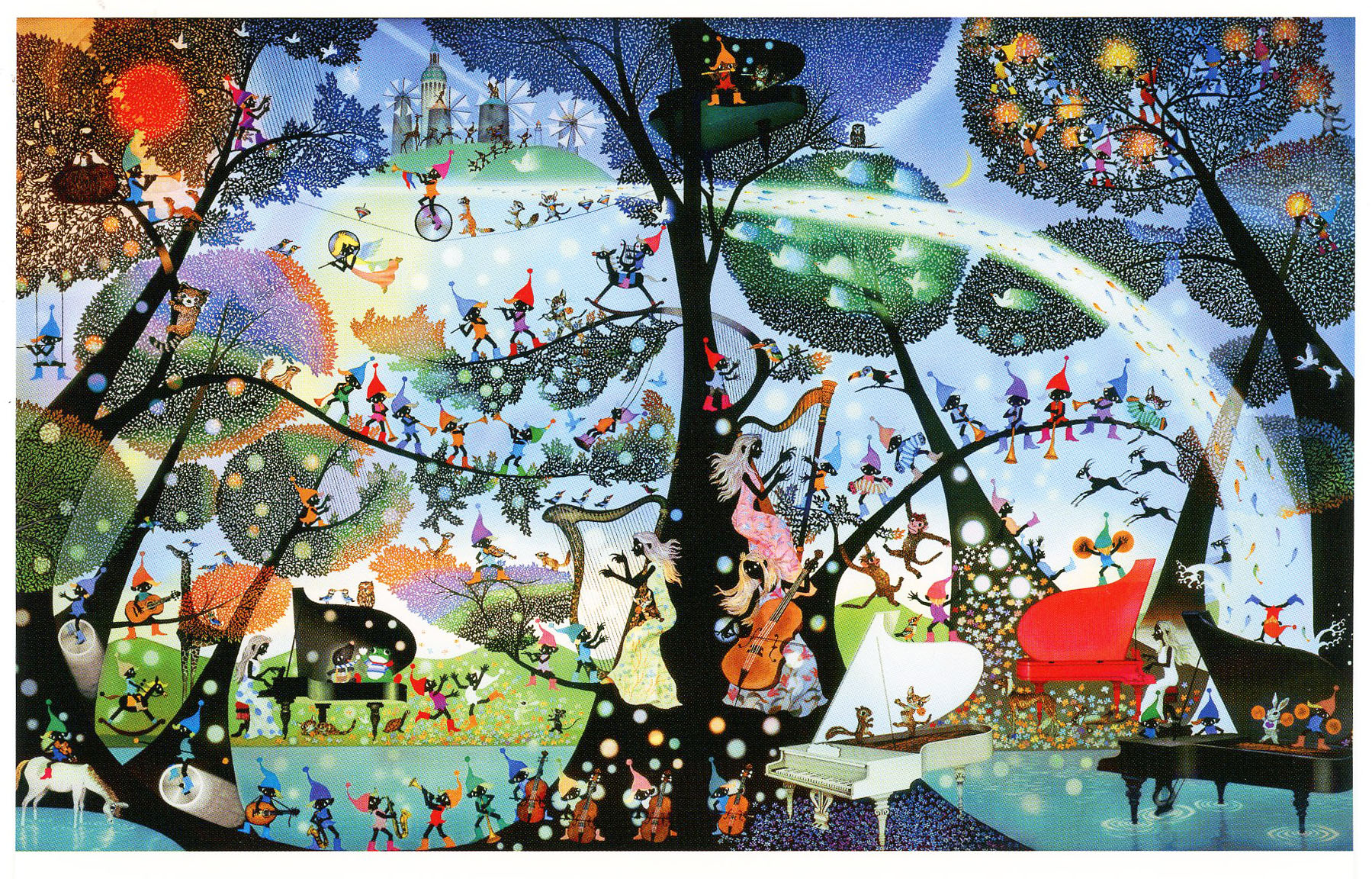

藤城清治氏

日本の影絵作家の第一人者として誰もが認めるのが、藤城清治氏です。1924年4月17日のお生まれということですから今年で100歳になられますが、現在もなお現役で創作活動を続けておられます。驚嘆と同時に深い敬意を表します。

藤城氏は、慶應義塾大学経済学部へ進学、折しも終戦を間近に控えた戦時でしたが、絵画制作に励み人形劇に熱中します。終戦後、東京興行(東京テアトル)へ入社しますが、偶々近くに事務所の有った「暮らしの手帖」の花森安治氏(1911-78年)と運命的な出会いをします。花森氏の勧めで、創刊まもない雑誌「暮らしの手帖」で影絵の連載を始め、同社より初の絵本「ぶどう酒びんのふしぎな旅」を出版します。さらに終戦後ずっと続けて来た劇団「人形と影絵の劇場ジュヌ・パンドル」を木馬座と改め、爆発的人気を博した「ケロヨン」を生み出します。

宮沢賢治の「銀河鉄道の夜」を影絵劇とし絵本を制作しますが、その原画は、1983年スロベキアの首都ブラティスラヴァで開催された世界絵本原画展で「金のりんご賞」を受賞しました。

2013年には栃木県那須高原に藤城清治美術館が開館しました。

藤城氏の影絵は、初めは白黒で描かれていましたが、これも花森氏の勧めにより49歳の頃よりカラー作品となりました。

|

右の影絵は、妻が子供の頃の記憶を頼りに描いた「赤ずきんとおおかみ」です。私たちが子供の頃見た影絵は、こんな感じではなかったでしょうか。 |

|

藤城氏には、これからもますますお元気で美しい作品をお創りいただき、紛争や貧困で苦しむ世界中の子供たちに、夢を与え続けていただきますよう、心よりお願い申し上げます。

劇団かかし座

影絵劇を上演する劇団には、前述の「木馬座」や「かかし座」のほか、「劇団かしの樹」「劇団影法師」「劇団角笛」「影絵人形劇団むむのこ」などたくさんあります。いずれも、全国公演や日本中の小中学校へ出張訪問して、子供たちに夢と笑顔を与えています。

その中で私が注目したのは、「劇団かかし座」の手影絵パフォーマンスです。「劇団かかし座」は、横浜市に本拠を置く日本で最初の現代影絵の専門劇団で、1952年に創立されました。世界的にも珍しい職業影絵劇団で、独自の手法で新しい影絵を開拓し、 多くのすぐれた作品を生み出してきました。近年では、手影絵パフォーマンスが注目を集め、国内だけでなく欧州など海外公演でも高い評価を受けています。私は、YouTubeでアンデルセン童話 「みにくいアヒルの子」を観ましたが、指と手を使ってアヒルの親子の細かい仕草や表情の変化が巧みに表現されています。特にアヒルの子の戸惑ったり喜んだりする顔の表情が、目の動きで繊細に表され、その表現力の高さに感銘しました。是非一度ご覧ください。

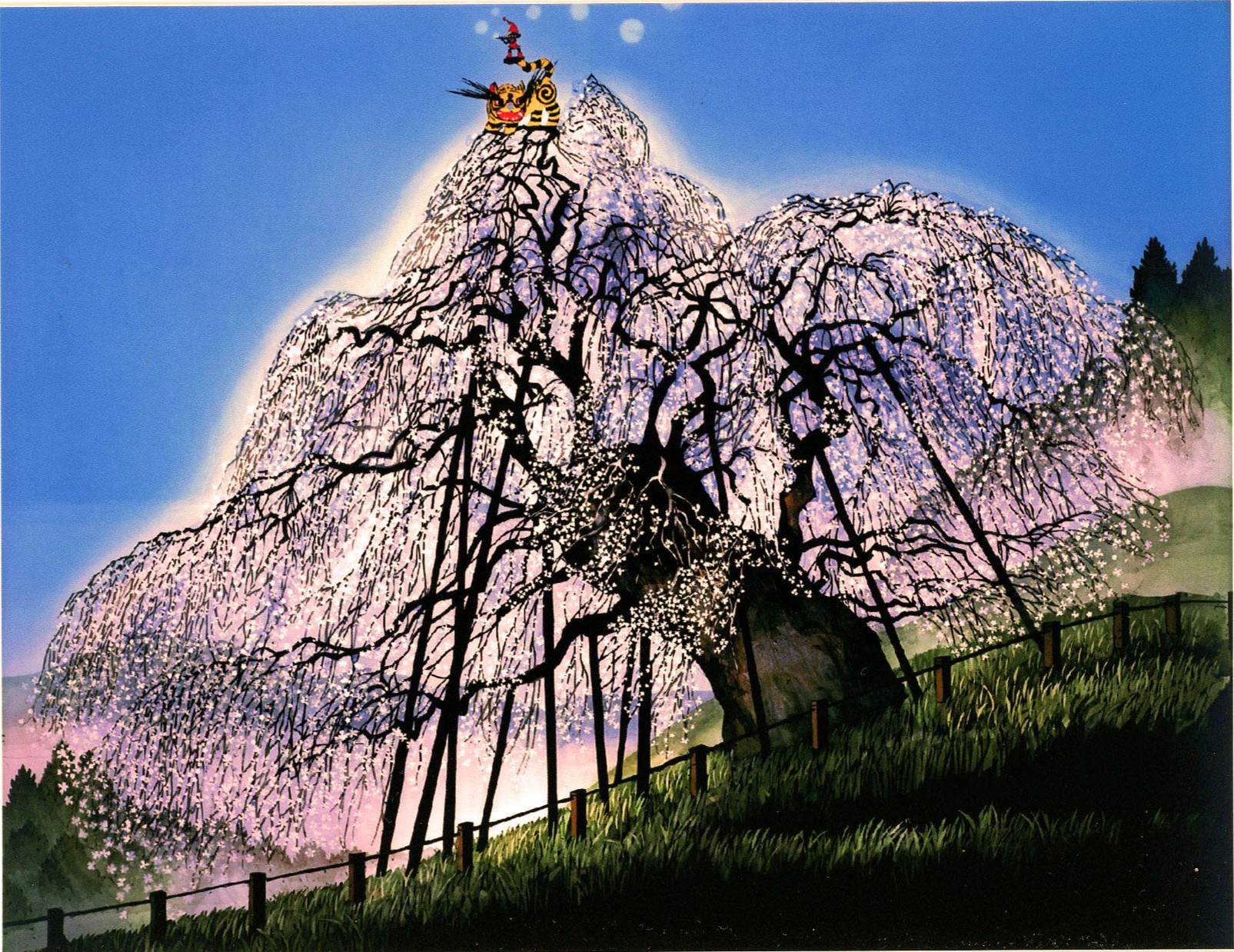

藤城清治氏の作品をいろいろ観ていましたら、福島県三春町の滝桜を描いた影絵がありました。私たちも5年前の4月中旬に訪れましたが、まだ三分咲きといったところでした。それでもたくさんの観光客で賑わっており、東日本大災害による福島原発事故から10年近く経って少し落ち着きを取り戻したからでしょうか、北国の人たちの春を喜ぶ姿に嬉しくなりました。

先日 、深夜に目が覚めました。月の明るい夜で、庭のベランダに置かれた鉢植えが、月の光を受けて障子に影を落としています。大慌てで写真を撮ろうとしましたが、暗い場所での撮影は初めてでしたので、カメラの取説を読みながらの撮影でした。君子蘭とカトレアでしょうか、ささやき合う声が聞こえて来そうです。我が家の大切な影絵です。

2024年6月2日

桑名市総合医療センター理事長 竹田 寛 (文、写真)

竹田 恭子(イラスト)