10月:ヒレタゴボウ(鰭田牛蒡)

この11月は、先月とは打って変わって晴天の穏やかな日が続きました。今年猛威を振るった台風も11月には6個発生したそうですが、日本へ上陸したものは無かったとのことです。やれやれ、11月は静かに更けゆく秋というところでしたが、私個人的には前月に引き続き憂鬱な日々の連続でした。前号でお話しましたように、10月は左側の頸、肩、腕へかけての疼痛(頸肩腕症候群というのだそうです)のためにパソコンのキーボードが叩けず、自転車にも乗れないというような日が続きました。一か月半ほど経って痛みが少し治まり、さあ復活!と思っていた矢先、今度は両側のアレルギー性眼瞼炎にかかり、両眼の周囲がバンバンに腫れ上がって、とても人様にお見せすることのできないような顔になってしまいました。庭で植木の枯葉を手入れしていてかぶれたのでしょうか、幸いステロイド軟膏を塗布して4、5日で軽快しました。しかしそれも束の間、次は風邪です。11月最後の週で、発熱と咳で2日間完全に寝込んでしまいました。まさに体調不良に悩まされ続けた2か月でした。短期間に次々といろいろな病気(いずれも重篤なものではありませんが)にかかったことは、今まで余り記憶がありません。よく70歳は体力の曲がり角だと云われます。私も現在70歳、まさしくその通りなのでしょうか。

いずれにせよこの2か月間、カメラ片手に自転車に乗り郊外へ出掛けることができませんでした。それで今月の花は、8月下旬から9月頃に撮影した黄色い花、ヒレタゴボウです。「ヒレタゴボウ?」馴染みの薄い方が多いかも知れません。私も数年前まではまったく知りませんでした。3年ほど前、8月の終わりか9月の初め頃だったと思います、いつものように自転車で田園地帯を走っていました。一面たわわに実った稲穂が、黄色い海のように拡がります。まさに稲刈りのシーズン到来です。黄色の大海原をよく眺めていますと、田圃の隅っこに稲穂よりもさらに鮮やかな黄色の小さい花が咲いています。しかもあちらこちらにかなりの数、咲いているのです。初めは背丈も小さく隠れるように可愛く咲いていますが、どんどん成長して稲の背丈をはるかに超えて大きくなっているものもあります。田圃の真ん中で周囲の稲を見下ろすように堂々と屹立しているものもみられます。家へ戻って調べましたら、「ヒレタゴボウ」となっていました。初めて知った名前でした。田圃以外では余り見かけませんから、都市部にお住まいの方にとって出会われる機会はほとんどないと思います。そんな訳で今月は馴染みの薄い花「ヒレタゴボウ」です。

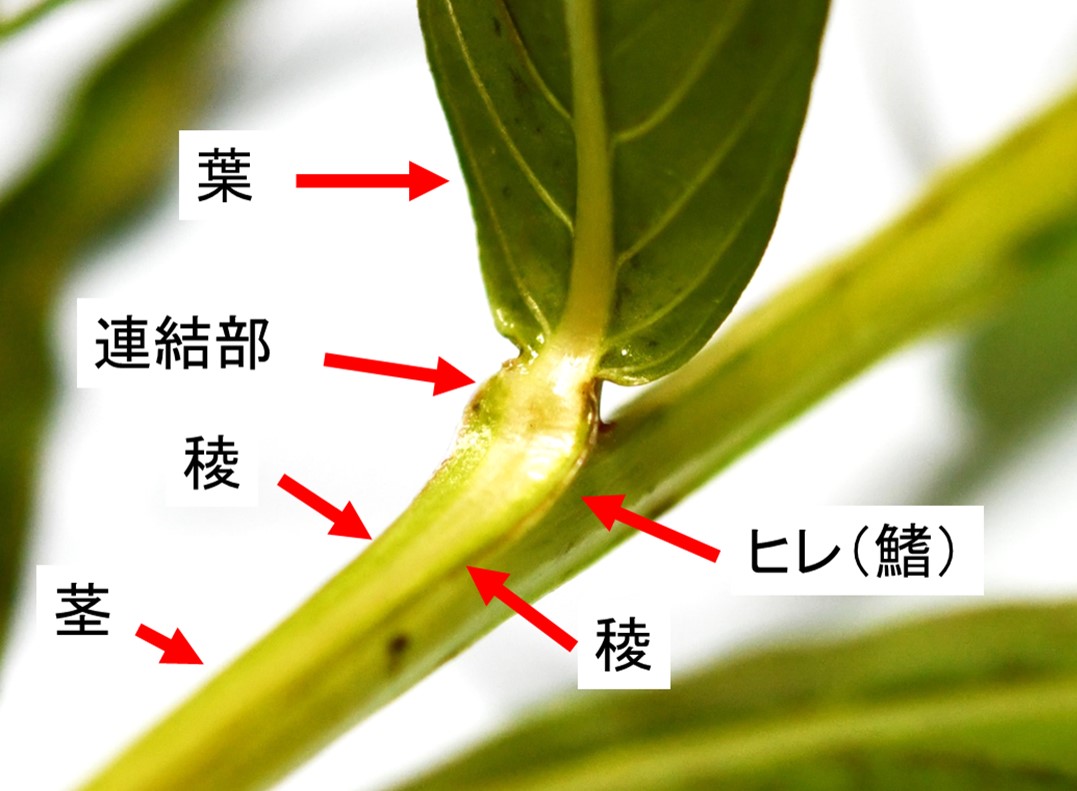

ヒレタゴボウはアカバナ科チョウジタデ属の一年草で、別名「アメリカミズキンバイ」と呼ばれる北アメリカ原産の帰化植物です。1955年に愛媛県松山市で最初に確認され、それ以後関東以西の各地で生育が追認されたとのことですので、日本へ渡来してまだ70年も経っていないのかも知れません。日本には在来種でチョウジタデ(丁字蓼)と云う植物が存在しますが、タゴボウ(田牛蒡)とも呼ばれています。それによく似た黄色い花を咲かせ、葉の付け根が「ヒレ」のような形になっていますので「ヒレの付いたタゴボウ」から「ヒレタゴボウ」となりました。漢字では鰭田牛蒡と書きますが、鰭(ヒレ)とは魚の「ひれ」のことです。

|

|

|

|

一本の枝は葉の茎への付け根部分(葉腋)から出ます。

|

|

花の大きさは2.5cmほどで、チョウジタデの約8mmと比べると大きく、よく目立ちます。花弁は4枚で中央部に「めしべ」「おしべ」があります。面白いのは、花弁と萼片とが互い違いになっていることです(写真左)。右の写真は花の中央部を拡大したものですが、黄色の葯を有する「おしべ」が8本、中央に薄黄色のボールのような「めしべ」がみられます。白っぽい小さな糸くずのようなものがたくさん散らばっていますが、花粉でしょうか。

|

|

|

面白いのは萼片です。花弁が落ちた直後の萼片とその下部にある蒴果(さくか)は、上の写真のようにきれいな桃色をしています。

|

|

|

風雨にも強く、台風一過の翌朝、周囲の稲穂はことごとく倒れていますが、ヒレタゴボウは一人涼しい顔をして黄色い花を咲かせています。

休耕田にヒレタゴボウの黄色い花が咲き乱れています。遠くに上がる野火の煙や、晩夏の陽に映える民家の佇まいは、どこかで見た懐かしい故郷の光景のようです。

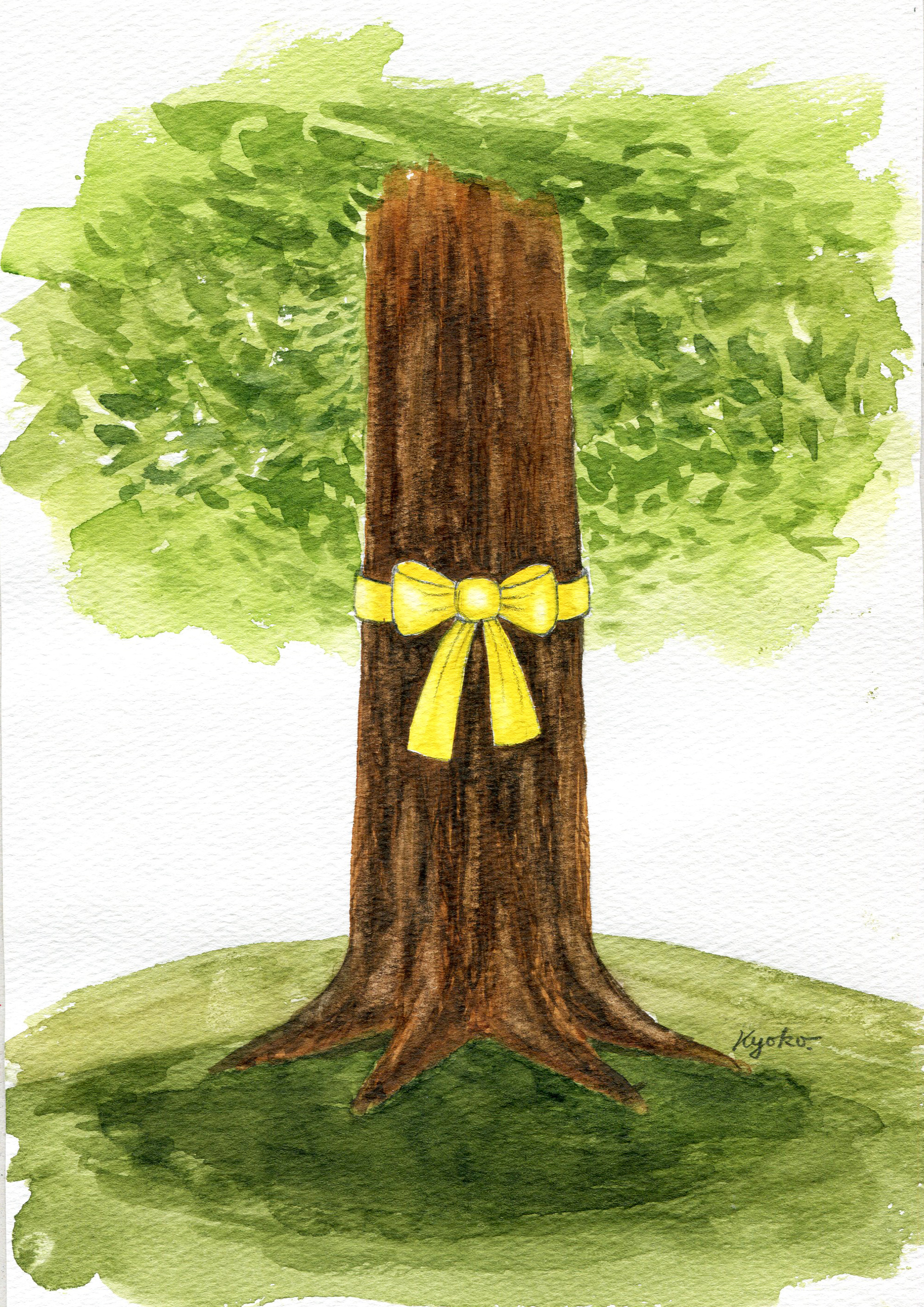

黄色は嬉しい色です。子供の頃から好きな色は藍色と黄色でした。少し気分の落ち込んだ時には藍色に、嬉しい時には黄色に魅かれました。黄色は幸福の色でもあります。

私たちが中学から高校生の頃、1960年代中頃でしょうか、映画の世界では「荒野の七人」「西部開拓史」などをはじめとする西部劇ブームが起こりました。私は熱中し、近所に洋画専門の映画館が2館ありましたので足繁く通って、上映された西部劇はほとんど観たと思います。それはいわば第二次西部劇ブームとでも云うべきもので、それよりも20年前後前の第一次西部劇ブームの頃に作られた「駅馬車」「荒野の決闘」「真昼の決闘(ハイ・ヌーン)」「シェーン」などの名画は、リバイバルで上映されましたので、それらもほとんど観ました。まるっきり映画少年、西部劇少年だったのです。そのなかで「黄色いリボン」と云う映画がありました。1949年ジョン・フォード監督、ジョン・ウェイン主演で作られた映画で、高齢の騎兵隊大尉が退役するまでの最後の6日間に起こる出来事と心情を静かに描いた作品です。映画の中で、髪に黄色いリボンを飾った若い女性(騎兵隊長の姪)が登場します。黄色いリボンの意味するものは、「誰かが無事帰って来ることを待っている」と云うことだそうで、若い兵士たちは「誰を待っているのだろう?」と胸をときめかせながら戦場へ向かいます。映画そのものは今一つでしたが、主題歌である「黄色いリボン」は古くから歌い継がれて来たアメリカ民謡で、ミッチー・ミラー合唱団が歌って世界的に知られるようになりました。同じようにミッチー・ミラー合唱団が歌って有名になったアメリカ民謡に「テキサスの黄色いバラ」があります。「黄色いバラ」とは、19世紀前半テキサスのメキシコからの独立運動で活躍したエミリー・モルガンという実在の混血少女のことだそうです。

|

|

幸せの黄色いリボン |

これらの風習は、古くからアメリカで言い伝えられて来た話に由来するそうです。

刑務所を出所した男が故郷の我が家へ帰ろうとしていました。男は出所前に妻へ「もし、まだ自分を待っていてくれるなら、木の幹に黄色いリボンを結んでおいてくれ」と書いて手紙を出していました。男は汽車に乗って故郷の近くまで来ますが、怖くて木を見ることができません。そこで車中で知り合った男に見てもらいますと、木の幹にはたくさんの黄色いリボンが結ばれていました。

この話をもとに、ニューヨーク育ちのジャーナリストで作家でもあるピート・ハミルは1971年「黄色いハンカチ」という短編小説を書きました。また1973年にはアメリカの人気ポップスグループ、ドーンが、「幸せの黄色いリボン(Tie a Yellow Ribbon Round the Ole Oak Tree)」を歌って大ヒットします。この二つの話では、汽車ではなくバスで帰ることになっていて、ハミルは「ドーンの詞は私の小説を真似たものだ」として法廷へ訴えたそうです。

ハミルの小説を日本風にアレンジして作られた映画が山田洋次監督の「幸せの黄色いハンカチ」です。1977年に公開され、高倉健、倍賞千恵子、桃井かおり、武田鉄也らの素晴らしい演技が好評でした。ラストシーンで、突然、青空の下に夥しい数の黄色いハンカチが風に翻っている光景が現われますが、思わず涙ぐんでしまいました。

たわわに実る稲穂の間で咲くヒレタゴボウ、農家の人たちにとっては稲刈りの邪魔をするやっかいな雑草かも知れませんが、柔らかな陽の光を浴び穏やかに微笑む黄色い花を眺めていますと、心やすらぎ、じんわり幸せを感じます。まさに黄色いリボン、黄色いハンカチなのです。

さて病院の話題です。今回は、改修棟の西病棟7階に新設されました地域包括病棟につきまして、中山均看護部長に概説していただきます。

当院では平成31年4月より西棟7階に地域包括ケア病棟(38床)を開設いたしました。

地域包括ケア病棟とは、在宅医療を重視する厚労省の方針で、急性期病院と在宅医療を直結するために設けられたものです。この病棟では、例えば急性期治療を終了し症状の軽快した患者さんのうち、すぐに在宅や施設へ退院するには不安のある方に対し、在宅復帰に向けての医療管理や診療、看護、リハビリテーションなどを行うことにより、安心して帰れるようにします。したがって在宅あるいは介護施設に復帰予定の方であれば入院対象となります。入院期間は状態に応じて調整されますが、最長60日が限度となっております。また本病棟に入院中、病状の変化により主治医が集中的な治療が必要と判断すれば、一般病棟(急性期病棟)に転棟する場合もあります。

|

現在、地域包括ケア病棟には、看護師20名はじめ介護福祉士、看護助手、病棟専従の理学療法士、患者さんの退院支援にあたる相談員などが在籍し、ケアにあたっております。また、寝たまま入浴できる介護浴槽を病棟に完備し、快適に入院生活を継続していただけるように配慮しております。 |

令和元年11月

桑名市総合医療センター理事長 竹田 寛 (文、写真)

恭子(イラスト)