こんにちは。桑名市総合医療センターの広報を担当しているゆめ子です。

今日は南医療センターの緑のカーテンの様子をお伝えします。

ついにゴーヤの収穫の時期がやってきました。

今年も最初は院長先生が収穫してくれました。

また別の日には託児所の子どもたちも収穫のお手伝いに来てくれました

緑のカーテンの裏側になっているゴーヤもちゃんと見つけて収穫してくれました。

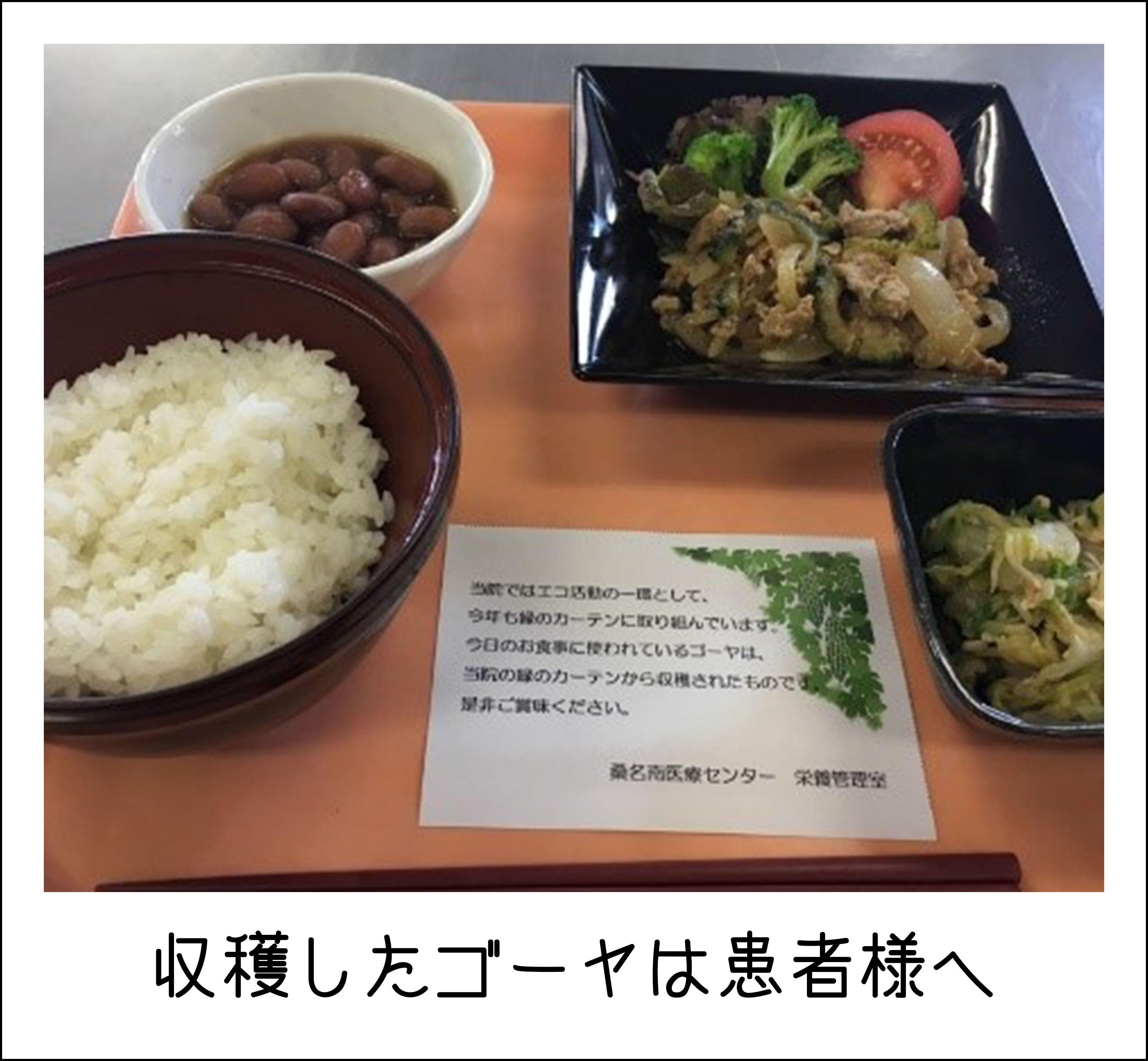

収穫されたゴーヤは炒め物にして、入院中の患者様のお食事にお出ししました。とってもおいしそうですね!

続いて朝顔の緑のカーテンですが・・・

こーんなに大きくなりました。花もいっぱい咲いていて立派な緑のカーテンになりました。

まだ少しですが種も採れるようになりました。

南医療センターの前を通る機会があったら是非見てみてくださいね。

見逃さないで!そのサイン

~熱中症の手当と予防~

桑名市総合医療センター

桑名東医療センター

救急科部長 佐々木 俊哉医師

熱中症は、高温多湿な環境に長くいることで、徐々に体内の水分や塩分のバランスが崩れ、体温調節がうまく働かなくなり、体内に熱がこもった状態をさします。屋外で活動しているときだけでなく、就寝中など室内にいるときでも熱中症になることがあります。今回は、熱中症の症状、応急手当と予防について説明します。

熱中症の症状

軽症から重症になるにつれておおよそ次の3つの段階に分けることができます。

① めまい、立ちくらみ、生あくび、筋肉痛、こむら返り、大量の汗。

② 気分が悪い、頭痛、吐き気、嘔吐(おうと)、体がぐったりする、力が入らない、集中できない。

③ 意識がもうろうとしている、気絶、けいれん、体が熱い。

応急手当

直ちに涼しい場所に移動し安静にして、飲み物を飲むことです。飲み物はジュースやスポーツ飲料など塩分や糖分を含んだ物が理想ですが水でも構いません。できれば、衣服をゆるめ、冷水のスプレーで体を濡らしたり、濡れたタオルを当てたりして体を冷やします。

【注意】

症状が②や③の場合や飲み物が飲めない場合病院での緊急の治療が必要です。119番通報して救急車を呼びましょう。

熱中症の予防

熱中症情報に注意し、炎天下の外出を控えるなど、暑さを避けます。エアコンを利用するなど室温を調整します。のどの渇きを感じなくてもこまめに飲み物を補給します。高齢者や子どもは、暑さや水分不足を感じたり、体温を調整したりする機能が低下もしくは十分ではありません。周囲の人が気を配る必要があります。

こんにちは。桑名市総合医療センターの広報を担当しているゆめ子です。

暑い日が続いていますが皆さん体調を崩されていませんか?

熱中症対策をしっかりして元気に暑い夏を乗り越えましょうね!

さて、今日は南医療センターの緑のカーテンの様子をお伝えします。

前回見た時から3週間ほどたちましたが、ゴーヤもあさがおも日差しをたっぷり浴びてびっくりするぐらい大きくなっていました。

ゴーヤはまだ小さいですが実がたくさんついてきていてあさがおもたくさんの花が咲いていました。

ゴーヤの収穫今から楽しみです。

こんにちは。桑名市総合医療センターの広報を担当しているゆめ子です。

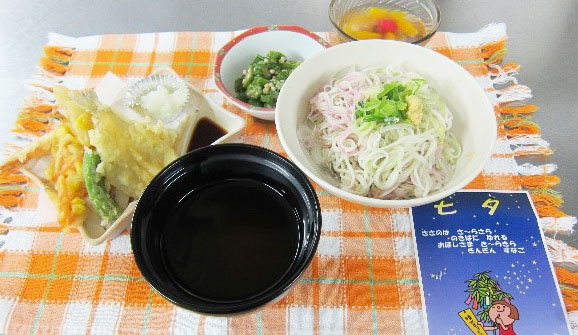

7月7日は七夕でした。今年はお天気も良くて星もきれいに見ることができました。

桑名市総合医療センターの各センターでも七夕にちなんだ食事が提供されました。

~熱が高い!のどが痛い!鼻がつまる!アデノウイルス感染症かもしれません~

桑名東医療センター 小児科部長

曽我 かおり医師

数えきれないほどの小児のウイルス感染症の中で、迅速検査(短時間にウイルスや細菌などを検出することが出きる検査のこと)が存在するものがいくつかあり、アデノウイルス感染症もそのひとつです。高熱が続いてのどが痛くなり、鼻づまりもある、そんなとき病院でみてもらうと、白い膿(うみ)のようなものが扁桃腺(へんとうせん)についていることがあります。

綿棒でのどをこすってアデノウイルスの迅速検査をし、陽性であればアデノウイルス扁桃炎の診断となります。他にも目が充血する流行性角結膜炎、のどと目が赤くなり熱が出るプール熱、肺炎、胃腸炎、出血性膀胱炎の一部もアデノウイルスが原因です。

多彩な症状を示しますが、それぞれウイルスの型が違っていることが多く何もかも同時におこるというわけではありません。迅速検査ではウイルスの抗原を検出するのですが、この検査は完璧ではありません。検査して陰性でも実はアデノウイルスだったということもあります。治療は、ウイルスをやっつける薬を使用するわけではないので、その結果で治療が大きく変わるわけではありません。

免疫が正常なら、通常は自然に治りますが、脱水があれば点滴などの治療をすることもあります。ウイルスですので抗生物質は効果がありません。アデノウイルス感染症と診断されたら、自宅で安静にし、脱水にならないように気をつけましょう。医師の許可がでるまでは、学校、幼稚園などには行かないようにしましょう。通常はそれほど重症化しませんのであまり心配しなくて大丈夫です。

こんにちは。桑名市総合医療センターの広報を担当しているゆめ子です。

今回は南医療センターの緑のカーテンの場所が決まったのでお知らせしますね。

今年は朝顔の緑のカーテンを第一駐車場(高架側)で挑戦することになりました。

南医療センターにお越しの際は是非ご覧ください!!

<お願い>

緑のカーテンの近くは段差があって危険なので、少し離れたところからご覧くださいね

こんにちは。桑名市総合医療センターの広報を担当しているゆめ子です。

先週から急に暑い日が続いていますね。じめじめしているので、何を着て行ったらいいのか迷ってしまいます。

ところで皆さんは、健康診査を毎年受けているでしょうか?

桑名東医療センターの健診センターでは、人間ドッグ、生活習慣病特定健康診査、特定健康診査、乳がん無料クーポン検診など行っています。

女性技師と3Dマンモグラフィ装置

今回は、乳がん検診についてお話を聞いてきました。

桑名東医療センターは3Dマンモグラフィ装置を導入しています。

この装置は、病変を多方向から撮影し、より詳しく観察することができます。

また、マンモグラフィを撮影しながら、マンモトーム生検(小さな病変が乳がんかどうかを調べるための組織診)を行えるようにもなりました。

桑名東医療センターのマンモグラフィ検査は、女性技師が担当をしています‼

興味がある方は一度検査を受けてみませんか?

こんにちは。桑名市総合医療センターの広報を担当しているゆめ子です。

今日は南医療センターの緑のカーテンの様子をお伝えします。

朝顔の種まきから約一カ月がたちました。

種をまいてから早いものは4日目で芽がでてきました。その後もどんどん芽が出て現在約20本の朝顔を栽培しています。

プランターに植え替えて、緑のカーテンに着々と成長中です!

2週間ほど前に植えたゴーヤの苗もぐんぐん成長してまだ1つだけですが花が咲きました。

今年はいくつゴーヤが収穫できるか今から楽しみです。

去年は職員以外立ち入り禁止の場所で栽培していた朝顔ですが、今年は皆様からも見える場所で栽培できないか検討中だそうです!

また場所が決まったらお知らせしますね

これからも成長が楽しみです。

こんにちは。桑名市総合医療センターの広報を担当しているゆめ子です。

5月に待ちにまったセンターニュース49号が発行されました。

皆さんは、センターニュースがどんな場所に設置されているかご存知でしょうか?

サンファーレ |

東医療センター |

西医療センター |

南医療センター |

センターニュースは現在、市図書館や公民館、サンファーレなど公共施設に置いてあります。

また、東医療センターでは、各診療科窓口や病棟など、西医療センターでは、外来棟1Fの連携室窓口や診療科のラックの中、南医療センターでは、受付カウンターや自動販売機前などに置いてあります。

皆さん、もしもセンターニュースを見かけたら、ぜひ手に取って読んでみてください!

動悸(どうき)や息切れが気になることはありませんか

桑名東医療センター 循環器科医長

千賀 通晴 医師

最近、坂を登ったときに息切れがする、胸がドキドキする、特に理由もないのに疲れやすいなどと感じることはありませんか。年のせいかなと思っていると、もしかしたら不整脈による症状かもしれません。

近年、角界の著名人が罹患(りかん)され、社会的にも問題視されている不整脈のひとつに「心房細動(しんぼうさいどう)」があります。心房細動自体、直接命に関わることは少ないですが、放置しておくと、ある日突然に脳梗塞(のうこうそく)を起こして手足が動かなくなったり、心臓のポンプ機能が低下して呼吸困難などを起こす恐れがあります。

食生活の欧米化や高齢化のため心房細動に悩む患者さんの数は年々増加しており、60歳代で100人に1人、80歳以上になると1割近くに認められると報告されています。心房細動の原因としては、ストレス、過労、高血圧、加齢、飲酒などが代表的ですが、心臓病やホルモン異常などの疾患が隠れていることもあります。

心房細動が疑われた際には、血液検査や心電図、心臓超音波検査などで詳しく調べた上で、薬物による治療を行いますが、最近は医療機器の進歩に伴い、カテーテルを用いた手術で根治することが可能となりました。しかし薬や手術は副作用や合併症の問題もあるため、それぞれの患者さんに応じた治療を考える必要性があります。

動悸や息切れ等でお困りの人や、健康診断で心電図異常を指摘された際は、ぜひ一度かかりつけのクリニックまたはお近くの循環器科でご相談ください。